歯周病が病気を引き起こすって本当?予防方法も詳しく解説!

こんにちは。愛媛県伊予市にある歯医者「優歯科オフィス」です。

歯周病という言葉を聞くと、歯ぐきが腫れる、歯がぐらつくといったイメージを持つ方が多いかもしれません。

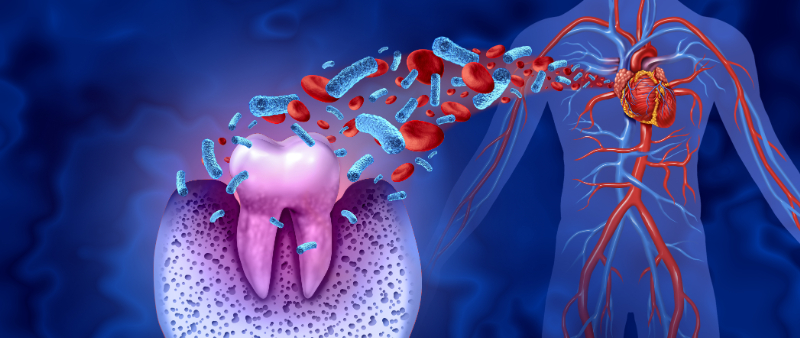

しかし、実は歯周病は単なる口の中の病気ではなく、全身の健康にも大きく関わっていることをご存じでしょうか。近年の研究では、歯周病が糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞、さらには認知症などのさまざまな病気のリスクを高めることが明らかになっています。

今回は、歯周病と全身疾患の関係を詳しく解説するとともに、今日から実践できる予防方法についてもわかりやすく紹介します。

歯周病とは

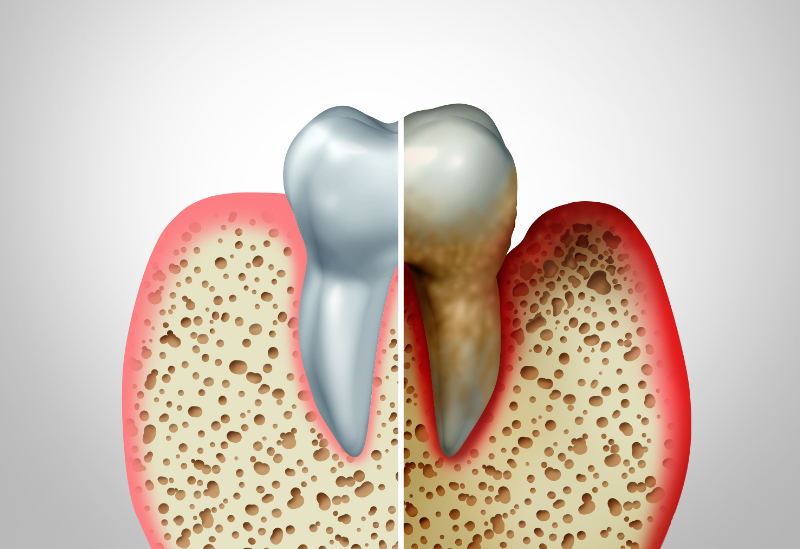

歯周病は、歯と歯ぐき(歯肉)の間に細菌が繁殖し、炎症を引き起こす疾患です。初期段階では歯肉炎と呼ばれ、歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨きの際に出血したりすることがあります。この段階で適切なケアを行えば、健康な状態に戻すことが可能です。

しかし、炎症が長期間放置されると、歯を支える骨(歯槽骨)が破壊される歯周炎へと進行します。歯がぐらつき、最悪の場合、抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病は進行がゆっくりで自覚症状が少ないため、気づかないうちに悪化することが多いのが特徴です。

歯周病の原因

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの境目に付着する細菌の塊である歯垢(プラーク)です。プラークの中の細菌が毒素を放出し、歯ぐきに炎症を引き起こします。やがてプラークが石灰化して歯石となり、歯の表面に強固に付着します。

歯石は通常の歯磨きでは除去できず、歯科医院でのクリーニングが必要になります。さらに、喫煙やストレス、糖尿病などの全身疾患も歯周病のリスクを高める要因となります。

歯周病の進行過程

歯周病は進行度によって、歯肉炎と歯周炎の2つの段階に分けられます。

歯肉炎(軽度)

歯ぐきが赤く腫れ、歯磨きや食事の際に出血しやすくなります。この段階ではまだ歯を支える骨には影響がなく、適切なケアを行うことで元の健康な状態に戻せます。

歯周炎(中等度~重度)

炎症が歯ぐきの奥へと進行し、歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれる隙間ができ、細菌がさらに侵入しやすくなります。歯槽骨が徐々に破壊されることで、歯がぐらつき、噛みにくくなるケースもあります。

重度になると、最終的に歯が抜け落ちる恐れがあります。

歯周病が病気を引き起こすって本当?

歯周病の影響は口腔内にとどまらず、全身の健康にも重大な影響を及ぼすことが明らかになっています。

歯周病が引き起こす病気

ここでは、歯周病が引き起こす可能性がある病気をご紹介します。

心血管疾患

歯周病菌やその産生物が血流に乗って全身を巡ると、動脈硬化を促進し、狭心症や心筋梗塞のリスクを高めることが報告されています。歯周病菌が血管内皮に炎症を引き起こし、粥状の脂肪性沈着物の形成を促すためと考えられています。

脳血管疾患

歯周病菌が血流を介して脳の血管に到達し、炎症や血栓形成を引き起こすことで、脳梗塞のリスクが高まるとされています。歯周病のある人は、そうでない人に比べて脳梗塞の発症リスクが2.8倍高いとの報告があります。

糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に影響を及ぼし合う関係にあります。糖尿病の人は免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなるため、歯周病のリスクが高まります。

一方、歯周病による炎症性物質が血糖値を下げるインスリンの働きを妨げ、糖尿病の症状を悪化させることが知られています。

誤嚥性肺炎

高齢者や嚥下機能が低下した人では、口腔内の細菌が誤って気管や肺に入り込む恐れがあります。口内の細菌が肺で炎症を起こすと、肺炎につながる可能性もあるのです。

低体重児出産・早産

妊娠中の女性が歯周病に罹患すると、低体重児出産や早産のリスクが高まることが指摘されています。歯周病菌やその産生物が血流を介して、胎盤に影響を及ぼすためと考えられています。

骨粗鬆症

骨粗鬆症は、骨密度が低下し骨折しやすくなる疾患です。歯周病と骨粗鬆症の関連性が指摘されており、特に閉経後の女性は注意が必要です。

関節リウマチ

歯周病菌が関節内に侵入して炎症を引き起こすことで、関節リウマチの発症や悪化に関与する可能性が示唆されています。

メタボリックシンドローム

歯周病とメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)との関連性も報告されています。炎症性物質が脂肪組織に影響を及ぼし、インスリンの作用が発揮されなくなることでメタボリックシンドロームのリスクを高めると考えられています。

歯周病を予防する方法

以下に、歯周病を予防するための具体的な方法を詳しく解説します。

正しい歯みがき習慣の確立

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧な歯みがきです。歯垢(プラーク)は細菌の塊であり、適切に除去することが重要です。歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、細かく優しく動かすことで、歯垢を効果的に取り除けます。

また、歯と歯の間や歯ブラシの届きにくい部分には、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると良いでしょう。

歯ブラシの選び方も重要です。ヘッドが小さめで、毛先に適度な硬さがあるものを選ぶと、細部までしっかりと磨くことができます。また、毛先が開いてきたら、新しいものに交換することが推奨されます。

定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア

自宅でのケアに加えて、定期的に歯科医院を受診し専門的なクリーニング(スケーリング)を受けることが重要です。歯石は自分で取り除くことが難しいため、歯科医師や歯科衛生士による除去が必要です。

禁煙する

喫煙は、歯周病のリスクを高める要因の一つです。タバコに含まれる有害物質は、歯ぐきの血流を悪化させ免疫力を低下させます。その結果、歯周病にかかりやすくなり、治療効果も低下します。

禁煙すれば、歯周病の予防と全身の健康維持につながります。

バランスの取れた食生活と生活習慣の見直し

栄養バランスの良い食事は、全身の健康だけでなく口腔内の健康維持にも重要です。特に、ビタミンCやビタミンEを多く含む食品は、歯ぐきの健康を保つのに役立ちます。また、規則正しい生活や十分な睡眠、適度な運動は免疫力を高めます。

ストレスの管理

過度なストレスは免疫力を低下させ、歯周病のリスクを高める可能性があります。適度な休息やリラクゼーション、趣味の時間を持つなど、ストレスを適切に解消する方法を見つけることが大切です。

口腔内の乾燥を防ぐ

唾液には、口腔内の細菌を洗い流す自浄作用があります。

しかし、口呼吸や加齢、特定の薬剤の使用などで唾液の分泌が減少すると、口腔内が乾燥して歯周病のリスクが高まります。水分を適切に摂取し、口呼吸を避けるなど、口腔内の乾燥を防ぐ工夫が必要です。

全身の健康管理

糖尿病などの全身疾患は、歯周病のリスクを高めることが知られています。全身の健康状態を良好に保つことは、歯周病の予防にも直結します。定期的な健康チェックや、持病の適切な管理を心掛けましょう。

まとめ

歯周病は、歯と歯ぐきの間に細菌が蓄積し、炎症を引き起こす疾患です。放置すると歯を支える骨が破壊され、歯の喪失につながるだけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。

近年の研究では、歯周病が心血管疾患や糖尿病、脳梗塞、誤嚥性肺炎、低体重児出産などのリスクを高めることが明らかになっています。

しかし、歯周病は適切なケアによって予防可能な疾患です。毎日の正しい歯みがきに加え、デンタルフロスや歯間ブラシの使用、定期的な歯科検診が重要です。また、禁煙やバランスの取れた食生活、ストレス管理、全身の健康維持も歯周病予防に役立ちます。

歯と全身の健康を守るために、日々のセルフケアと歯科医院での専門的なケアを継続し、歯周病を防ぐ習慣を身につけましょう。

歯周病を予防したいとお考えの方は、愛媛県伊予市にある歯医者「優歯科オフィス」にお気軽にご相談ください。

当院では、成人の矯正のみならず小児の矯正にも力を入れています。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、予防歯科なども実施しています。当院の診療案内ページはこちら、WEB予約も24時間受け付けておりますので、ぜひご覧ください。